- 手机:18438616290

电话:021-38015121

联系人:Absin

邮箱:lanwu@univ-bio.com

网址:http://www.absin.cn/

地 址:上海市浦东新区新浩路58号18号楼

连接“为什么”与“怎么办”--外泌体驱动的基础临床双飞跃

2025-10-17

研究国自然热点:外泌体

l?近年来,外泌体研究已成为国家自然科学基金资助的热点领域,这些纳米级的细胞囊泡正重塑我们对疾病发生发展和治疗创新的认知。l

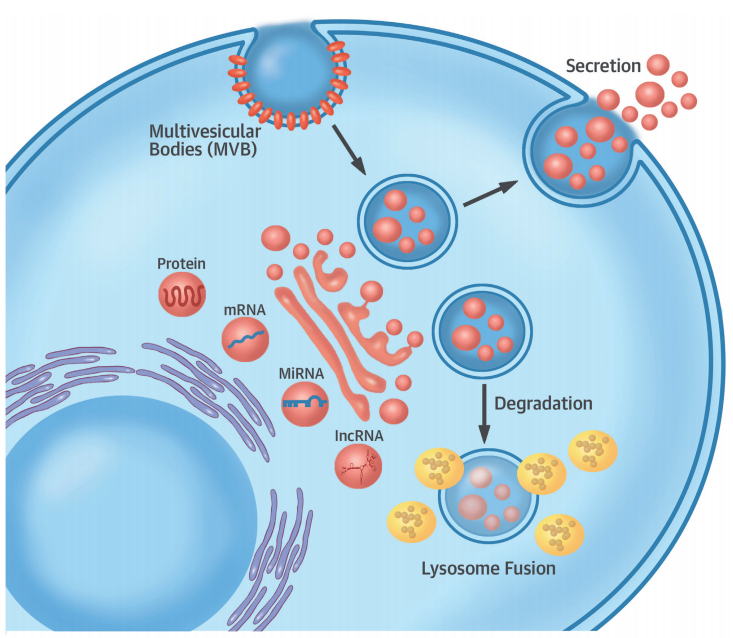

外泌体是由细胞分泌的直径约30-150纳米的细胞外囊泡,几乎存在于所有体液中。它们携带蛋白质、脂质、核酸等多种生物活性分子,在细胞间通讯中扮演着重要角色。

随着研究技术的进步,外泌体在疾病诊断、治疗和预后评估中的价值日益凸显。近年来,国家自然科学基金对外泌体相关研究的支持力度不断加大,涵盖了从基础机制到临床应用的多个热点方向。

01 外泌体如何调控细胞间通讯并影响疾病进程?

外泌体的形成是一个复杂而精细的过程,涉及细胞内多泡体与细胞膜的融合及释放。近期研究发现,己糖激酶2(HK2) 能够直接磷酸化中性鞘磷脂酶1(nSMase1),从而促进星形胶质细胞外泌体的生物合成。

这些外泌体进而破坏脑血管内皮紧密连接,最终加重脑卒中损伤。该发现揭示了HK2的蛋白激酶功能及其在急性缺血性脑卒中损伤中的全新机制。

在肿瘤领域,研究发现MACC1通过转录激活YKT6(SNARE家族成员)促进外泌体分泌,同时选择性富集c-Met致癌蛋白,形成促转移信号传递环路,驱动结直肠癌转移。

外泌体的生物发生途径多样,包括ESCRT依赖和非依赖途径。研究人员还发现了一种新的EV生成途径Rafeesome-R-EV,激活型干扰素刺激因子(STING)以该形式分泌,能够重塑肿瘤微环境,发挥抗肿瘤免疫作用。

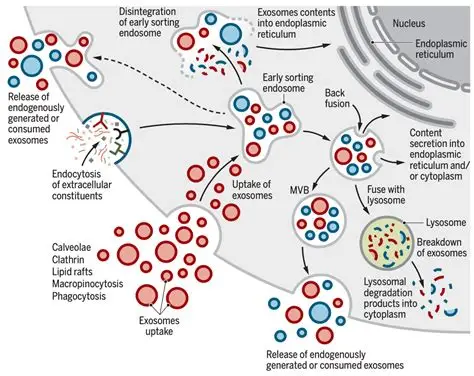

外泌体通过多种机制参与细胞间通讯:它们可以直接与靶细胞膜融合释放内容物,也可以通过表面配体与受体结合激活信号通路,甚至可以通过内吞作用进入细胞。这些通讯方式在生理和病理过程中都发挥着关键作用。

02 外泌体作为疾病标志物有哪些独特优势?

外泌体作为疾病标志物的载体,具有稳定性高、穿透性强、来源广泛等特点。它们携带的蛋白质、核酸等信息可以反映来源细胞的生理病理状态,为疾病早期诊断提供重要线索。

在肿瘤诊断中,外泌体表现出巨大潜力。研究发现一类新的exon-intron融合基因Rab22a-NeoF1,其编码的融合蛋白以ESCRT方式分泌到外泌体中,与肿瘤转移密切相关。这些发现为肿瘤的早期诊断和预后评估提供了新的分子标志物。

外泌体标志物的优势主要体现在以下几个方面:首先,它们存在于各种体液中,可以通过无创或微创方式获取;其次,外泌体可以保护其内容物免受降解,提高检测的稳定性;再次,外泌体具有组织特异性,有助于确定病变部位。

在神经系统疾病领域,外泌体可以穿越血脑屏障,进入外周循环,为脑部疾病的诊断提供窗口。例如,脑源性外泌体中的tau蛋白、Aβ42等成分已成为阿尔茨海默病诊断的重要参考指标。

03 外泌体药物递送系统如何克服传统疗法的局限?

外泌体作为一种天然的药物递送系统,具有低免疫原性、高生物相容性和良好的组织穿透性等优势。近年来,研究人员开发了多种外泌体载药策略。

韩国研究团队开发了一种新型药物加载技术,利用一种称为“cubosome”的脂质纳米颗粒,能够通过简单的混合操作将大生物分子有效装入外泌体。这种技术可在10分钟内实现稳定的药物封装,无需特殊设备或复杂处理过程,具有极高的临床应用潜力。

外泌体递送系统的主要优势包括:能够穿越生物屏障(如血脑屏障)、降低药物毒性、提高药物稳定性、增强靶向性等。这些特性使外泌体成为递送抗癌药物、核酸药物等的理想载体。

在心肌梗死治疗方面,研究人员设计了装载脂肪源性干细胞(ADSCs)外泌体的靶向纳米气泡(TNB)。这些ADSCs经过病毒转染基因改造,能够分泌高表达基质细胞衍生因子1α(SDF-1α) 的外泌体。

通过修饰抗CD81抗体和cRGD的纳米气泡,在低强度脉冲超声(LIPUS)照射下能够高效靶向缺血心肌,增强外泌体在心脏中的滞留,提高治疗效果,促进心肌修复。

04 外泌体如何调控免疫微环境?

外泌体在免疫调节中发挥着重要作用。研究发现,3D人胚胎干细胞(3D hESC)外泌体可通过调控巨噬细胞极化改善肝纤维化。

这些外泌体携带的环状RNA分子hsa_circ_0076798作为“分子海绵”吸附miR-1184,解除其对DICER1基因的抑制,进而阻断TNF/NF-κB信号通路,实现M1型巨噬细胞向M2型转化,为无细胞疗法治疗肝纤维化提供新策略。

外泌体通过多种机制调节免疫应答:它们可以递送抗原至抗原呈递细胞,调节T细胞功能,影响细胞因子分泌,并参与免疫耐受的建立。这些特性使外泌体在自身免疫疾病、移植排斥和肿瘤免疫治疗中都具有应用价值。

在肿瘤免疫治疗方面,中国医科大学和沈阳药科大学的研究团队开发了一种嵌合外泌体源性免疫调节剂,用于恢复三阴性乳腺癌(TNBC)淋巴结微环境以增敏免疫治疗。

该调节剂包含能够作为活性氧(ROS)清除剂和响应性载体内核的聚硫键桥接的介孔二氧化硅,可负载脂质调节剂丰加霉素,并被嵌合外泌体(由树突状细胞源性外泌体和沙门氏菌外膜囊泡组成)所包裹。

该多层面免疫调节剂可通过同源靶向和趋化因子导航显著增强淋巴结归巢,并实现ROS响应性药物释放,以恢复树突状细胞和淋巴结免疫微环境的功能。

05 新技术如何推动外泌体研究的发展?

随着类器官和器官芯片技术的发展,外泌体研究也有了更加先进的平台。研究人员开发了一种名为“肿瘤-跨内皮迁移芯片”(Tumoral-Transendothelial Migration-On-a-Chip, TEMOC)的微流控器官芯片。

该芯片采用三层设计:顶层模拟血管腔,带有微陷阱阵列;中间是一层具有不同孔径的微孔膜;底层则由人脐静脉内皮细胞(HUVECs)构成血管壁。

单细胞测序、微流控技术和人工智能等新技术的应用极大地推动了外泌体研究的发展。这些技术使研究人员能够在单细胞水平分析外泌体的分泌和摄取,实时观察外泌体的运动轨迹,并预测外泌体的功能。

利用这一芯片,研究人员发现高转移性乳腺癌细胞(MDA-MB-231)分泌的外泌体能够被低转移性的乳腺癌细胞(如MCF-7)摄取,诱导上皮-间质转化(EMT),使其获得更强的迁移和侵袭能力。

更值得注意的是,研究人员还将机器学习算法应用于外泌体研究。通过训练K-最近邻(KNN)算法模型,结合多个生物标志物的信息,对癌细胞侵袭能力的预测准确率高达93.5%。

这种“器官芯片+人工智能”的整合策略,为快速评估肿瘤细胞的转移风险和高通量筛选抗转移药物提供了强大平台。

06 外泌体临床转化面临哪些挑战?

尽管外泌体研究取得了显著进展,但其临床转化仍面临多个挑战。外泌体的分离、纯化和表征技术需要进一步标准化,以确保实验结果的可靠性和可重复性。

外泌体的大规模生产和质量控制也是实现临床应用的瓶颈。当前的外泌体生产技术仍难以满足临床治疗对大剂量外泌体的需求,且外泌体的异质性较高,质量控制标准尚未完善。

免疫原性和安全性问题也不容忽视。虽然外泌体的免疫原性较低,但异源外泌体仍可能引发免疫反应,需要进一步评估其长期安全性。此外,外泌体在体内的代谢动力学、靶向性及递送效率等也需要深入研究。

监管和标准化方面的挑战同样值得关注。外泌体作为新型生物制剂,其监管框架尚未完全建立,需要制定统一的质量标准、生产工艺规范和临床应用指南。

尽管面临挑战,外泌体研究的临床应用前景仍然广阔。随着技术的不断进步和创新,外泌体有望在疾病诊断、治疗和预后评估中发挥越来越重要的作用。

随着类器官芯片与机器学习算法的结合,以及2025年8月全球首款外泌体疫苗完成1期临床首例患者给药,外泌体研究正从基础科学快速走向临床实践。

未来外泌体研究将继续聚焦于机制探索与技术创新的双重突破,国家自然科学基金也将持续支持这一领域的发展,推动外泌体研究为人类健康带来更多福祉。

就像科学家们用基因编辑技术让1型糖尿病患者恢复胰岛素生产能力,外泌体研究正以前所未有的速度揭开疾病奥秘,开启精准医疗新纪元。

相关产品推荐

| 产品类别 | 货号 | 产品名称 |

| 外泌体提取与纯化 | abs50040 | 细胞上清外泌体提取试剂盒 |

| abs9777 | 外泌体纯化试剂盒(SEC) | |

| abs993 | 无外泌体胎牛血清 | |

| 外泌体内容物分析 | abs9587 | 外泌体专用裂解液 |

| abs60263 | 外泌体RNA提取试剂盒 | |

| miRNA研究相关 | abs60264 | 血浆血清miRNA提取试剂盒 |

| abs60265 | miRNA加尾法/茎环法/探针法逆转录试剂盒 | |

| abs60270 | miRNA荧光定量PCR试剂盒(染料法/探针法) |

好消息!Absin文献奖励重磅升级!

Absin产品线:

爆款产品:十大试剂盒(mIHC、IHC、凋亡、ELISA、ChIP、Co-IP、TR-FRET、生化检测、残留检测、多因子检测);细胞培养(类器官试剂盒+基质胶,胎牛血清+培养添加剂+细胞因子)、分化试剂盒;分子(mRNA合成服务+提取试剂盒);化合物大包装;辅助试剂、耗材/仪器、定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)...

特色产品:鸡胚提取物CEE、B27、N2、霍乱毒素B亚单位CTB、牛脑垂体提取物BPE、百日咳毒素PTX、重组人胰岛素Insulin、人源低密度脂蛋白LDL...

|

爱必信(上海)生物科技有限公司 联系邮箱:lanwu@univ-bio.com 微信公众号:爱必信生物 |

.jpg)

|